再建築不可物件を相続したらどうする?損をしない対処法と売却戦略

再建築不可物件とは?|まず知っておきたい基本知識

「この家は再建築できません」と不動産会社に言われて驚いた方も多いのではないでしょうか。

相続などで取得した不動産が「再建築不可」とされた場合、売却や活用に大きな影響を及ぼすため、まずは正しい知識を持つことが重要です。

このセクションでは、再建築不可物件の定義と、建築基準法との関係、建て替えができない理由についてわかりやすく解説します。

再建築不可物件とは?建て替えできない理由

再建築不可物件とは、現存する建物を取り壊しても、原則として再度建築が認められない土地上の物件を指します。

主に都市計画区域内において、「接道義務」を満たしていない土地に該当します。

「接道義務」とは、建築基準法第43条に基づき、建物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというルールです。

これを満たしていない土地では、新たに建物を建てることが法律上認められず、「再建築不可」となってしまいます。

建築基準法と接道義務の関係

再建築不可の多くは、建築基準法の「接道義務」違反が原因です。

これは、火災や災害時に緊急車両が通行できるようにするための重要な規制であり、現代の都市計画における最低限のインフラ条件とされています。

昭和20〜30年代に整備された住宅地の中には、当時は建築が可能だったものの、後の法改正により再建築不可となったケースも多く見られます。

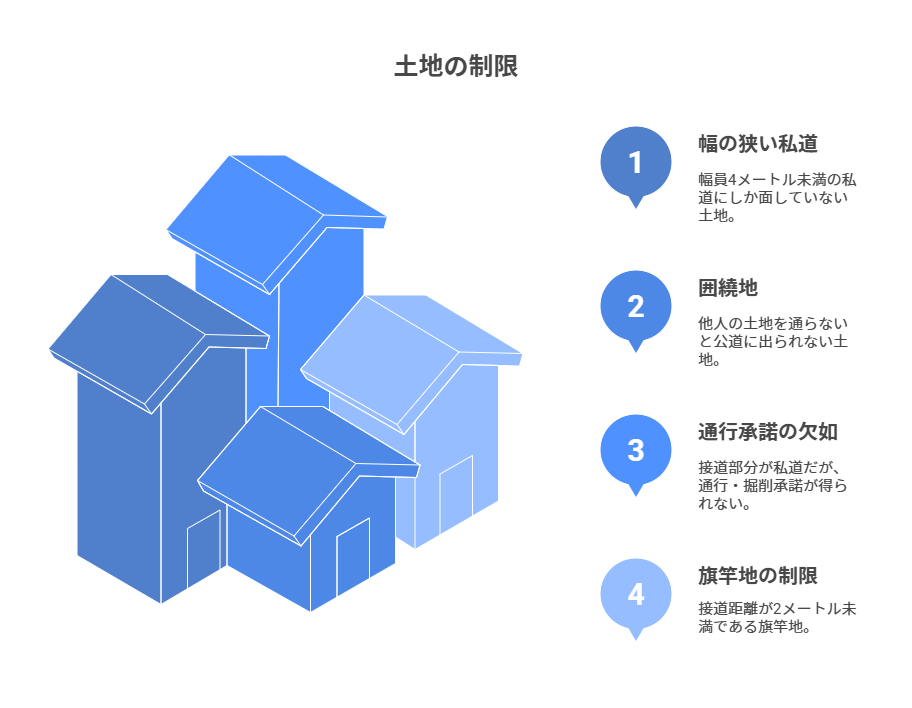

建築不可物件になる代表的なケース

- •幅4メートル未満の私道にしか面していない土地

- •他人の土地を通らないと公道に出られない「囲繞地(いにょうち)」

- •接道部分が私道だが、通行・掘削承諾が得られない

- •接道距離が2メートル未満である旗竿地

これらは一見すると利用可能な土地に見えることもありますが、法的には建築の制限がかかるため、資産価値が大きく下がる要因となります。

再建築不可でも現存建物は住めるのか?

重要なのは、「再建築不可=住めない」というわけではないという点です。

現在ある建物は「既存不適格建築物」として扱われ、法改正前に建てられたものであれば、引き続き使用することができます。

ただし、老朽化して取り壊すと建て替えはできないため、将来的な住み替えや売却、資産価値の維持には注意が必要です。

不動産の相談ならネクスプラス!

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください

無料相談受付中

再建築不可物件を相続したときの問題点とは?

不動産の相続は本来、財産を引き継ぐ良い機会と考えられがちですが、「再建築不可物件」を相続した場合、必ずしもそうとは限りません。

建て替えができない、売れない、管理に手間がかかるといった課題があり、結果的に“お荷物不動産”と化すことも。

ここでは、相続後によくある問題と、なぜそれが起きるのかを具体的に解説します。

市場価値が低く売れにくい

再建築不可物件は、一般的な戸建て住宅や更地に比べて流通性が著しく低いとされています。

買主が建て替えできないことで自由度が下がり、資産としての魅力が乏しくなるからです。

さらに、金融機関の住宅ローンも組みにくく、現金一括での購入が前提となるため、購入希望者の母数自体が少なくなります。

修繕・建て替えができないリスク

たとえ建物が老朽化していたとしても、「再建築不可」の土地では自由に建て替えることができません。

修繕で延命できる範囲には限界があり、耐震性や断熱性に問題がある場合もあります。

いざ「壊して建て直したい」と思っても、それが不可能なため、今後の資産計画が立てづらくなるのが大きなリスクです。

相続税評価額と実勢価格の乖離

再建築不可物件は、「実際にはほとんど売れない、あるいは安くしか売れない」にも関わらず、相続税の評価額が高くなるケースもあります。

これは、固定資産税評価額や路線価などが建築可能かどうかを必ずしも反映しないためです。

この結果、「価値の低い不動産に多額の相続税が課される」という不公平感が生まれることもあります。

空き家化による管理コストの増加

住む予定がない、使い道がないまま放置されると、再建築不可物件は空き家化しやすくなります。

雑草の繁茂や不法投棄、近隣からの苦情などのトラブルが起きやすく、結果として維持管理に手間やコストがかかるようになります。

また、建物が老朽化すると倒壊のリスクもあり、「特定空き家」として行政から指導・解体命令が下ることもあります。

このように、再建築不可物件を相続すると、経済的・時間的な負担が発生する可能性が高くなります。

次のセクションでは、こうした物件でもできる「活用方法」について詳しく見ていきましょう。

相続した再建築不可物件の活用方法

再建築不可の不動産は「使い道がない」と思われがちですが、建物の状態や立地によっては、活用次第で資産として再生することも可能です。

新築は難しくても、既存建物を活かしたり、非住宅用途で活用する方法もあります。

このセクションでは、相続後の再建築不可物件を手放す以外の選択肢として、実際に検討できる活用例をご紹介します。

リフォームして賃貸に出す

既存の建物がまだ使用できる状態であれば、最低限のリフォームを施して賃貸物件として活用する方法があります。

特に都心部や駅近の立地であれば、再建築不可でも賃貸需要が見込める場合があります。

古民家風のデザインやリノベーションによって付加価値を高めることで、築年数が古くても一定の家賃収入が見込める可能性があります。

トランクルームや事務所としての利用

住宅としての再建築が難しい場合でも、トランクルームや小規模事務所、アトリエ、倉庫など非住宅用途での利用が可能なこともあります。

用途地域や建物の構造によっては、これらの利用形態は問題なく実施できます。

特に都内では「低コスト倉庫」や「小規模オフィス」としてニーズがあるため、工夫次第で収益化できる可能性もあります。

資材置き場など土地の一部活用

建物を解体せず残しておくのではなく、土地の一部を活用して資材置き場にするといった選択もあります。

完全な更地にできない場合でも、空きスペースがあれば一定の賃料収入を得ることが可能です。

こうした利用は、初期投資が少なく済むため、大きな負担をかけずに運用を始めやすいというメリットがあります。

将来的な合筆・再開発を見据える

周囲の土地と合わせて再開発される可能性があるエリアであれば、将来の合筆や再開発を視野に保有するという戦略も考えられます。

再建築不可物件は「今すぐには活用できない」かもしれませんが、長期的な価値上昇や転用の可能性もゼロではありません。

ただし、持ち続ける場合は固定資産税や管理費などのランニングコストを考慮する必要があります。

このように、再建築不可物件は建て替えができないだけで、必ずしも無価値とは限りません。

状況に応じて柔軟に活用方法を検討することで、相続した物件が収益源や資産となる可能性も十分あります。

不動産の相談ならネクスプラス!

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください

無料相談受付中

売却は可能?再建築不可物件の売却戦略

再建築不可の物件は「売れない」「買い手が見つからない」といったイメージを持たれがちですが、実際には適切な方法と相手を選べば売却は十分可能です。

建て替えができないデメリットを理解し、それに合った活用ニーズを持つ買主にアプローチすることで、スムーズな売却が実現します。

このセクションでは、再建築不可物件を売却する際に知っておくべきポイントと戦略を解説します。

買取業者による直接買取

もっとも現実的かつスピーディな売却方法が、再建築不可物件を専門とする不動産買取業者への直接売却です。

これらの業者は建て替えが難しい土地でも、リフォームや転用によって再販・活用するノウハウを持っているため、一般市場では売れない物件でも買い取ってもらえる可能性があります。

ネクスプラスのような買取業者であれば、仲介手数料も不要かつスピーディな現金化が可能です。

建築条件を理解した専門業者への売却

再建築不可物件を扱い慣れた業者であれば、建物の維持活用や行政との調整を視野に入れて購入を検討してくれることがあります。

とくに、民泊・シェアハウス・倉庫などの用途に特化した事業者は、再建築不可でも運用価値を見出す傾向があります。

このような業者に対しては、物件の現状や制約を正確に伝えることで、納得価格での売却に繋がることもあります。

隣地と一緒に売る「合筆売却」

再建築不可の土地でも、隣地と合筆することで再建築が可能になるケースがあります。

たとえば隣地所有者が増築・開発を検討している場合、あなたの土地を買い取ることで接道義務を満たせるようになる可能性があるのです。

このような「合筆による価値上昇」を見込んだ取引は、周辺状況や地元の不動産事情に精通したプロによる調整が鍵になります。

価格の妥当性と交渉ポイント

再建築不可物件は、通常の建物付き土地に比べて30〜50%程度価格が低くなる傾向にあります。

ただし、立地や建物の状態、収益可能性などによって価格は大きく変動します。

価格交渉においては、「建て替えができないことによる制約」と、「現状の活用価値」のバランスを見極めることが重要です。

無理に高値を設定すると売れ残る一方、安売りしすぎないための根拠ある査定が成功の鍵を握ります。

このように、再建築不可物件であっても、戦略的な売却方法を取ることで現実的な資産処分が可能です。

次のセクションでは、こうした問題に直面しないために「相続前にできる準備」についてご紹介します。

関連記事:再建築不可物件でも売買・売却は可能!4つのポイントを解説

相続前に知っておきたい対策と準備

再建築不可物件の相続は、発生してからでは手続きや対応に追われ、思わぬトラブルや損失に発展することがあります。

しかし、あらかじめ対策を講じておくことで、不動産の評価・分割・売却において有利に進められる可能性があります。

このセクションでは、相続発生前にできる具体的な準備や注意点について解説します。

再建築不可物件を含めた遺産分割協議の注意点

相続が発生した際、複数人で遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。

再建築不可物件は換価しにくく評価が難しいため、他の資産とのバランスをとった分割が重要です。

たとえば、再建築不可物件を1人が相続し、他の相続人に現金や流動性の高い資産を渡すなど、不公平感をなくす工夫が求められます。

相続税対策としての再建築不可の評価方法

再建築不可物件は、通常の宅地に比べて市場価値が低いため、相続税評価額も低くなる傾向があります。

これは一見メリットに見えますが、税務署に対して根拠ある評価書を提出しなければなりません。

不動産鑑定士や税理士に相談することで、適切な評価を受け、納税額を最適化することが可能です。

必要に応じて減額要因(接道条件、老朽建物等)を示す資料を整えることも有効です。

生前贈与・売却を検討するタイミング

不動産を持ったまま相続を迎えるのではなく、生前のうちに売却や贈与を検討するのも一つの方法です。

特に再建築不可物件は、相続後よりも所有者が健在のうちのほうが柔軟な判断と行動が可能です。

売却益が出る場合は譲渡所得税も発生しますが、将来的な相続トラブルや管理リスクを考慮すると、早めの処分が有利になるケースもあります。

不動産に強い専門家の活用

相続に関しては、司法書士や税理士だけでなく、不動産の実務に詳しい専門家のサポートが欠かせません。

とくに再建築不可物件のような特殊案件では、権利関係や評価、将来の処分方法まで含めて総合的に判断する必要があります。

ネクスプラスのように、相続・買取・再生の各分野を横断的に対応できる事業者であれば、一元的に問題解決が可能です。

不動産の相談ならネクスプラス!

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください

無料相談受付中

再建築不可物件の相続に関する法的ポイント

相続した不動産が再建築不可だった場合、手続きの煩雑さだけでなく、法律に関する誤解や不備が原因でトラブルに発展することも少なくありません。

再建築不可物件は建築基準法をはじめとする複数の法律が関係し、一般的な不動産と異なる注意点があります。

このセクションでは、相続時に押さえておきたい主な法的ポイントを解説します。

相続放棄をするべきか?

再建築不可物件を相続するかどうかは、慎重に判断すべきです。利用価値が乏しく、管理コストばかりがかかる場合、相続放棄を選択することで将来的な負担を回避できる可能性があります。

ただし、相続放棄には「相続開始を知ってから3か月以内」という期限があるため、早めに物件の状態と権利関係を確認し、放棄か承継かを判断することが重要です。

建築基準法と市街化調整区域の関係

建築基準法により再建築不可と判断される主な要因は「接道義務」ですが、それ以外に「市街化調整区域」にある土地も要注意です。

この区域内では、都市計画法により原則として建築が制限されており、再建築不可物件である可能性が高くなります。

つまり、建築基準法だけでなく都市計画法の観点からも再建築の可否を確認する必要があるのです。

接道義務違反の法的扱い

建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。

これを満たさない場合、たとえ既存建物があっても新築・増築はできず、「既存不適格建築物」として扱われます。

この状態で建物を解体すると再建築できない状態になるため、相続前後での建物取り扱いには十分な注意が必要です。

また、接道に関する法的な判断には、行政や建築士への確認が欠かせません。

このように、再建築不可物件は、相続や建物の利用にあたって複数の法律が関わります。

法的知識が不十分なまま手続きを進めると、取り返しのつかない損失を生むこともあります。

迷った場合は、専門家への相談を強くおすすめします。

よくあるQ&A|再建築不可物件の相続に関する疑問

再建築不可物件の相続に直面した方からは、「そもそもどうすればいいのか分からない」「住み続けていいのか不安」といったさまざまな疑問が寄せられます。

このセクションでは、実際によくある質問を取り上げ、専門家の視点からわかりやすく回答していきます。

Q:「住み続けたい」のですが、問題ありませんか?

A:はい、既存の建物をそのまま使用することは法律上可能です。

これは「既存不適格建築物」として認められており、現状を維持して居住することに制限はありません。

ただし、老朽化が進んでいる場合には耐震性や安全性に注意が必要です。

また、取り壊した場合には再建築できないため、将来の住み替えや売却計画も早めに検討しておくと安心です。

Q:「誰も住まない」場合はどうしたらいいですか?

A:使用予定がない場合、空き家として放置するのはおすすめできません。

老朽化による倒壊リスクや近隣トラブル、行政からの指導などが発生する可能性があるためです。

解体・賃貸・売却などのいずれかを早期に検討し、管理責任を果たすことが重要です。買取専門業者に相談して、処分を進める選択も現実的です。

Q:再建築不可でも「増築」はできますか?

A:原則として、増築は認められていません。

これは建築基準法上、接道義務を満たしていないため、新たな工事(増改築)自体が許可されないからです。

ただし、内装の改修や小規模な修繕(例:クロス張り替え、設備交換など)は問題ありません。

もし間取り変更や増築を検討している場合は、管轄自治体や建築士に事前確認することが不可欠です。

Q:遺言書に再建築不可の物件が書かれていたら、どう扱えば?

A:遺言書が有効であれば、指定された相続人に所有権が移ります。

ただし、受け取るかどうかは本人の自由です。相続放棄も可能であり、その際は他の相続人が順次権利を引き継ぐことになります。

また、物件の価値が極端に低い(またはマイナス評価)とされる場合には、事前に内容を精査し、専門家と相談のうえ対応することが重要です。

このような疑問は、多くの方が再建築不可物件を相続する際に感じるものです。基本的な知識を押さえたうえで、状況に合った判断を行うことが将来的な損失を防ぐカギになります。

不動産の相談ならネクスプラス!

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください

無料相談受付中

再建築不可物件の売却・活用におけるネクスプラスの対応力

再建築不可物件の相続・処分は、専門的な知識と実務経験を必要とします。

株式会社ネクスプラスは、こうした扱いが難しい不動産の買取・活用・再生を専門に行う企業として、多くの実績とノウハウを有しています。

このセクションでは、ネクスプラスが再建築不可物件に対してどのように対応し、どのような強みを発揮しているのかをご紹介します。

建築不可でも活用できる提案力

ネクスプラスでは、再建築不可という制約がある物件に対しても、「使える不動産」として再生するための視点とプランを常に持っています。

例えば、老朽化が進んだ物件についても、「改修+賃貸」「用途転換(倉庫・事務所)」「隣地との合筆による開発」など、市場性を見極めた柔軟な提案を行います。

直接買取によるスムーズな取引

ネクスプラスは仲介会社ではなく、自社で直接不動産を買い取る買取専門会社です。

そのため、仲介のような販売期間や不確実性がなく、短期間で現金化を実現できます。

また、再建築不可物件特有の懸念点(接道・私道・越境など)にも精通しているため、面倒な権利調整も一括して対応。

安心して任せることができます。

専門家との連携によるワンストップ対応

相続登記、評価、測量、建築確認、税務対応など、再建築不可物件の売却にはさまざまな手続きが必要です。

ネクスプラスでは、司法書士・税理士・土地家屋調査士などと連携し、オーナーに代わって一貫した対応が可能です。

「何をどう進めればいいかわからない」といった不安に対しても、最初の相談から引渡しまでサポート体制が整っているのが大きな強みです。

実例に基づく信頼と実績

実際にネクスプラスでは、再建築不可の相続物件を買い取り、賃貸物件や事業用物件として再生した実績も多数あります。

物件の課題を一つずつ整理し、適切な出口戦略を設計することで、オーナーの負担を軽減し、資産としての価値を再構築する支援を行ってきました。

このように、ネクスプラスは「再建築不可=売れない・困る」から、「再建築不可=活かす・売れる」への転換を支援する、信頼できる不動産パートナーです。

不動産の相談ならネクスプラス!

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください

無料相談受付中